5G RedCap的出現(xiàn)不僅填補了高階5G與低速物聯(lián)網(wǎng)技術間的空白,更為中速率、低功耗、高密度的IoT應用提供了標準化升級路徑。隨著網(wǎng)路架構逐步成熟與裝置成本降低,RedCap有望成為5G時代推動「萬物聯(lián)網(wǎng)」的關鍵技術。

隨著5G持續(xù)擴展,全球電信市場逐步朝向更高頻寬、更低延遲與更高連接密度邁進。然而,許多中低速率的物聯(lián)網(wǎng)(IoT)裝置對5G eMBB(加強型行動寬頻)所提供的高吞吐量並無迫切需求,反而更關注成本、功耗與覆蓋範圍等因素。為此,3GPP在Release 17中推出5G RedCap(Reduced Capability),以滿足中等複雜度、低成本裝置的應用需求,並補足5G在IoT應用中的關鍵拼圖。

5G RedCap市場發(fā)展現(xiàn)況

5G RedCap自2022年定義以來,受到各大晶片廠、設備製造商與電信營運商的高度關注。目前高通(Qualcomm)、聯(lián)發(fā)科(MediaTek)、海思(HiSilicon)、紫光展銳(UNISOC)等晶片大廠均已著手開發(fā)RedCap解決方案,並在2024年起陸續(xù)推動商用化。

根據(jù)市場研究機構ABI Research預估,到2028年,全球RedCap裝置出貨量將突破2億臺,涵蓋穿戴式裝置、工業(yè)感測器、智慧電表、醫(yī)療監(jiān)控裝置、輕量型路由器等應用。特別是在5G網(wǎng)路日益普及、3G逐步退場、4G面臨頻譜壓力的背景下,RedCap被視為未來10年物聯(lián)網(wǎng)通訊升級的關鍵技術。

產(chǎn)業(yè)需求驅動RedCap應用擴展

傳統(tǒng)5G主要針對eMBB與URLLC(超低延遲高可靠性通訊)應用場景設計,適用於行動影音串流、自動駕駛、遠距醫(yī)療等高需求領域;然而,現(xiàn)實中大量IoT裝置所需的通訊能力遠不及此等水準,反而更看重「夠用即好」的設計原則。

以下幾類產(chǎn)業(yè)對RedCap展現(xiàn)出高度興趣:

1.智慧製造與工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(IIoT):工廠內(nèi)部的機械監(jiān)測、設備狀態(tài)回報、預防性維護等應用對資料速率需求不高,卻要求穩(wěn)定連線與低延遲,RedCap能提供優(yōu)於4G的性能與更好的未來相容性。

2.穿戴式裝置:如智慧手錶、健身追蹤器等對功耗與尺寸高度敏感,RedCap降低的裝置複雜度與功耗使其成為理想選擇。

3.智慧城市與公用事業(yè)管理:智慧電表、水表、停車感測器等裝置需長時間穩(wěn)定運作,RedCap提供更長電池壽命與5G網(wǎng)路整合能力,有助於城市基礎建設升級。

技術優(yōu)勢分析:低功耗與簡化設計

5G RedCap的技術設計核心在於「簡化」與「最適化」。相較於5G eMBB裝置,RedCap在硬體、協(xié)定與功能設計上進行多項調整,使其更適合中低速應用場景:

1. 頻寬縮減:RedCap裝置支援的最大頻寬為20 MHz(FR1),遠低於eMBB裝置的100 MHz,有助於降低射頻元件複雜度與功耗。

2. 天線數(shù)減少:RedCap通常僅配置單天線或雙天線設計,避免了MIMO架構所帶來的成本與電路設計挑戰(zhàn)。

3. 下行與上行速率限制:最高下行速率約150 Mbps,上行速率約50 Mbps,足以滿足IoT多數(shù)應用需求。

4.簡化協(xié)定堆疊:移除如雙連線(Dual Connectivity)、載波聚合(Carrier Aggregation)等高階功能,使終端實現(xiàn)更容易。

5.功耗優(yōu)化:RedCap支援延伸性休眠(eDRX)與省電狀態(tài)(PSM),延長裝置電池壽命至數(shù)年。

這些設計上的調整讓RedCap裝置能以更低成本、更小尺寸、更長續(xù)航時間部署於5G網(wǎng)路中,並實現(xiàn)與5G核心網(wǎng)的無縫連接。

| 圖一 : 設計的調整讓RedCap裝置能以更低成本、更小尺寸、更長續(xù)航時間部署於5G網(wǎng)路中,並實現(xiàn)與5G核心網(wǎng)的無縫連接。 |

|

測試層面的挑戰(zhàn)與解決方案

雖然RedCap在技術上採取簡化設計,但在測試階段仍面臨以下幾項挑戰(zhàn):

協(xié)定測試複雜度不容小覷

雖然RedCap功能較eMBB簡單,但其仍需支援完整5G協(xié)定架構,包括SA(Standalone)與NSA(Non-Standalone)網(wǎng)路環(huán)境。在協(xié)定層測試中需涵蓋涵蓋訊號連線、斷線重連、移動性管理、網(wǎng)路切片支援等,測試腳本需針對不同場景逐一驗證,工作量不亞於高階5G裝置。

採用自動化測試平臺(如Keysight、Rohde & Schwarz、Anritsu的5G測試系統(tǒng)),並結合協(xié)定模擬器與場景建構工具以快速進行端到端測試。

射頻測試門檻依舊存在

即便RedCap降低了頻寬與天線數(shù),5G頻段仍涉及sub-6 GHz甚至mmWave頻譜,射頻表現(xiàn)需符合3GPP要求。製造商須測試傳輸功率、頻譜效率、相容性、干擾抑制等項目。

可利用支援RedCap規(guī)格的5G測試儀器進行OTA(Over-the-Air)測試,並搭配無線暗室(anechoic chamber)或低反射環(huán)境模擬實際通訊情境,確保裝置射頻效能。

多場景應用需模擬複雜網(wǎng)路行為

RedCap裝置多部署於變動環(huán)境中,例如工廠、城市、戶外、地下設施等。這些場景對訊號穩(wěn)定性、移動性與網(wǎng)路干擾等都有高要求。

引入數(shù)位孿生(Digital Twin)與網(wǎng)路模擬工具,模擬實際部署場景進行壓力測試,預測RedCap裝置在真實環(huán)境下的表現(xiàn)與風險。

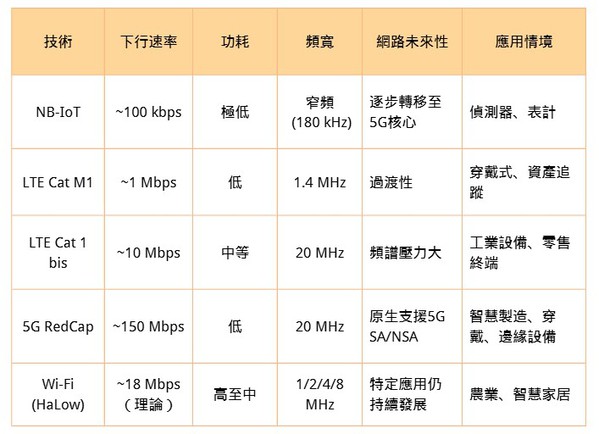

| 圖二 : 5G RedCap與幾項主要競爭技術的比較。 |

|

結語

5G RedCap的出現(xiàn)不僅填補了高階5G與低速物聯(lián)網(wǎng)技術間的空白,更為中速率、低功耗、高密度的IoT應用提供了標準化升級路徑。隨著網(wǎng)路架構逐步成熟與裝置成本降低,RedCap有望成為5G時代推動「萬物聯(lián)網(wǎng)」的關鍵技術。

展望未來,隨著RedCap後續(xù)版本(如Release 18中的RedCap NR-Light)的推出,其應用邊界將進一步擴展,為穿戴式設備、車聯(lián)網(wǎng)(C-V2X)、智慧電網(wǎng)等領域注入新動能。同時,測試與驗證技術也將同步進化,確保RedCap裝置在多變環(huán)境下維持高效能與可靠性,進而加速5G物聯(lián)網(wǎng)的全面落地。